Аркадий окончил духовное училище в Житомире в 1904 году и там же Волынскую Духовную семинарию в 1910 году. После окончания семинарии, по решению Новоград-Волынского уездного отделения Волынского епархиального училищного совета № 8 от 12 августа 1910 года (ст. II) с 1 сентября 1910 года, Аркадий Остальский, согласно поданного им прошения, был назначен учителем церковно-приходской школы села Великая Цвиля Новоград-Волынского уезда Волынской губернии.

17 июля 1911 года в Вознесенской церкви с. Великая Цвиля Новоград-Волынского уезда обвенчан с дочерью священника Ларисой Константиновной Гапанович. 14 сентября 1911 года Аркадий Остальский архиепископом Волынским и Житомирским Антонием (Храповицким) назначен священником на диаконском штате Староконстантиновского Крестовоздвиженского собора с миссионерской целью, и рукоположен епископом Острожским Гавриилом (Воеводиным) 2 и 5 октября во диакона и священника, с назначением 9 октября того же года уездным миссионером Староконстантиновского, Изяславльского и Острожского уездов.

С началом Первой мировой войны, в начале сентября 1914 года, архиепископом Волынским и Житомирским Евлогием (Георгиевским) он командируется с миссионерской целью в Галицию и назначается с 19 сентября исполнять пастырские обязанности в с. Боратин Бродского уезда Львовской губернии. 1 ноября откомандирован в с. Заболотцы Бродского уезда, а 22 декабря 1914 года назначен настоятелем православного прихода в местечке Броды Львовской губернии, к которому относились три храма, где и служил по август 1915 года. После отступления Российской армии отец Аркадий решил стать военным священником, разделяя все тяготы походной жизни и войны, служа с сентября 1915 года штатным священником 408-го пехотного Кузнецкого полка и временно исполняющим обязанности благочинного 102-й пехотной дивизии. 7 октября перемещен в 33-й отдельный тяжелый артиллерийский дивизион. 25 февраля 1917 года назначен на должность священника для командировок при начальнике этапно-хозяйственного отдела Штаба VII-й Армии, но вступил в эту должность лишь 3 апреля.

О. Аркадий награждался набедренником за миссионерскую деятельность (9 октября 1912 г.), скуфьей (21 мая 1914 г.), камилавкой за отлично-усердную службу на поле брани и труды, понесенные по обстоятельствам военного времени (18 августа 1916 г.), “наперсным крестом, от Святейшего Синода выдаваемым” (определение Свят. Синода от 29 июля-24 августа 1916 г., № 5421), палицей в 1920 году Святейшим Патриархом Тихоном по преставлению управляющего Волынской епархией епископа Фаддея.

С 15 августа (старого стиля, т.е. 2 августа нового) 1917 года о. Аркадий находился в Житомире и служил сначала в храме преподобного Серафима Саровского при военном госпитале, а затем, по увольнении 11 сентября в епархиальное ведомство, в архиерейской церкви Рождества Христова.

Когда началась гражданская война, по благословению архиепископа Евлогия о. Аркадий 1 сентября 1918 года (новый стиль) организовал в Житомире Свято-Николаевское благотворительное братство. Братство оказывало помощь всем нуждающимся и больным, хоронило умерших, не имевших близких и родственников.

Отец Аркадий не только других побуждал к нищелюбию и жертвенности, но и сам показывал пример этой жертвенности и крайнего нестяжания. Близкие, зная, что он нуждается и не имеет средств, сшили ему шубу. Эту шубу он надел всего раза два, затем она внезапно исчезла. Оказалось, что он отдал ее бедной вдове, у которой было двое больных туберкулезом детей. Однажды он вышел из Житомира в сапогах, а в Киев пришел уже в лаптях. Оказалось, что ему на пути встретился какой-то бедняк, и они поменялись обувью. В другой раз о. Аркадий отдал какому-то неимущему брюки и остался в нижнем белье, а чтобы этого не было видно, зашил впереди подрясник, чтобы полы не распахивались.

С 23 апреля 1920 г., по возведении в сан протоиерея, о. Аркадий, епископом Владимиро-Волынским Фаддеем (Успенским), управляющим Волынской епархией, назначен настоятелем Староконстантиновского Крестовоздвиженского собора, где и служил до 1 марта 1921 года, когда был назначен настоятелем храмов Свято-Николаевского братства в г. Житомире – Трехсвятительской церкви в здании бывшей Волынской духовной семинарии и небольшой домовой Благовещенской церкви в Каретном переулке.

Впервые протоиерей Аркадий был арестован 6 мая 1922 г. в то время, когда он выходил из храма после окончания богослужения. Достаточным поводом для ареста стало оглашение послания Святейшего Патриарха Тихона относительно изъятия ценностей 30 апреля. Верующие пошли за любимым пастырем, совершив попытку отстоять его. После этого часть из них была арестована и заключена в подвал ГПУ. Через два дня всем арестованным за защиту священника было предложено освобождение под условием, что они подпишут бумагу, в которой о. Аркадий обвинялся в сопротивлении органам советской власти и возбуждении против нее народа. Арестованные отказались, написав, что пошли за о. Аркадием по собственной воле, но все же были освобождены.

Волынский губернский трибунал приговорил о. Аркадия к расстрелу, заменив его заключением на пять лет в доме общественных принудительных работ (ДОПР) сроком на пять лет. Рассказывают, что во время чтения приговора, которое было поздно ночью, под утро о. Аркадий заснул, и конвоиры вынуждены были его разбудить, чтобы сообщить, что он приговорен к смерти.

– Ну что ж, – сказал священник, – благодарю Бога за все. Для меня смерть – приобретение.

Освободившись досрочно в феврале 1924 года, протоиерей Аркадий поехал в Москву к Святейшему Патриарху Тихону и подал прошение о пострижении в монашество (с супругой он был разведён решением Собора Епископов Украины). Патриарх Тихон 19 апреля 1924 года благословил совершить постриг настоятелю Валаамского подворья в Москве иеромонаху Галактиону (Урбановичу-Новикову), который постриг его в монашество с именем преподобного Аркадия Новоторжского. 22 апреля о. Аркадий митрополитом Петром (Полянским) был возведен в сан архимандрита.

По одобрению украинских епископов 15 сентября 1926 года архимандрит Аркадий в Нижнем Новгороде был хиротонисан во епископа Лубенского, викария Полтавской епархии, митрополитом Нижегородским Сергием (Страгородским), заместителем Патриаршего местоблюстителя, в сослужении с другими архиереями. Отслужив несколько богослужений в Пименовском храме в Москве, владыка выехал в Харьков, столицу УССР того времени, где его прикрепили на проживание с запрещением выезда в Лубны. Но тот запрещения не послушался, а инкогнито посетил в Полтаве архиепископа Полтавского и Переяславского Григория (Лисовского), которому привез бумагу о возведении его в сан митрополита, а с марта по май 1927 года временно управлял Полтавской и Черниговской епархиями, посещая самые отдаленные от Полтавы приходы. Хотя въезд в город Лубны ему был запрещен, епископ все же решил выехать, чтобы отслужить хотя бы пасхальное богослужение, ночью с 23 на 24 апреля.

Епископ Аркадий выехал в Лубны тайно и перед самым началом пасхальной полунощницы, около половины двенадцатого, вошел в алтарь. Он был в пальто, в темных очках и в этом виде мало походил на епископа. После объяснений с настоятелем владыка облачился, и началось пасхальное богослужение. Но еще не закончилась служба, как в храме стали появляться представители властей, дальнейшее пребывание владыки Аркадия в соборе грозило арестом, и он был вынужден скрыться.

За нарушение запрета выезда из Харькова владыка Аркадий был отправлен в ссылку на пять лет, на Кавказ.

Епископ уехал в Ново-Афонский монастырь на Кавказе, жил в горах, встречался с подвижниками, которые населяли в то время пропасти и ущелья Кавказских хребтов. Но и здесь положение было неспокойным, власти предпринимали меры к аресту монахов. Осознавая, что в любой момент он может быть убит, епископ носил под подкладкой сапога свою фотографию, чтобы в случае смерти люди могли узнать о его участи.

Скитания и жизнь в тяжелых условиях – то в городах, то в горах, подорвали здоровье епископа, и он заболел плевритом. Болезнь застала его во время приезда в Киев.

В конце зимы 1928 года жившая в Киеве духовная дочь владыки Аркадия встретила его в Лавре. Он был тяжело болен и с трудом передвигался. Девушка предложила владыке остановиться в ее квартире, где она жила вместе с матерью, а чтобы не стеснять епископа, она на это время перешла жить к подруге, навещая владыку для оказания ему врачебной помощи.

В этом доме епископ Аркадий прожил три недели и с помощью Божией, благодаря заботе благочестивых женщин оправился от своих недугов.

Великим постом он оказался в Ленинграде, и жил сначала на Леснинском подворье, а затем на подворье Киево-Печерской лавры на Васильевском острове. Владыка Аркадий принял участие в пасхальном богослужении на подворье, о чем узнал митрополит Серафим (Чичагов), который пригласил его принять участие в праздничной пасхальной вечерни в Александро-Невской Лавре, где предоставил ему слово проповеди. “Волынский Златоуст”, как назвали ещё о. Аркадия на Волыни, покорил его простотой изложения и глубокой верой, и тот предложил ему быть его викарием. Тут же владыка Аркадий открыл свое положение и решил ехать в Москву в ОГПУ, к каким бы это ни привело последствиям.

9 мая 1928 года епископ Аркадий пришёл в приемную ОГПУ на Лубянке. 15 мая выписан ордер на его арест, 14 июня выписано заключительное постановление. 23 июля коллегия ОГПУ постановила заключить епископа Аркадия в концлагерь сроком на пять лет. 29 июля он был отправлен с партией заключенных в Соловецкий концлагерь, устроенный в закрытом мужском монастыре. Согласно воспоминаниям: “Везли в товарных вагонах. Погода стояла жаркая, вагоны набили таким количеством людей, что сидеть было негде и ехали стоя. Не хватало воздуха; некоторые не выдерживали и умирали в пути. На остановках конвой открывал двери и вытаскивал из вагонов трупы”.

По прибытии в Соловецкий концлагерь и прохождения общего для всех карантина 12 августа преосвященный Аркадий был определен в караульную роту на общие работы. Часто его переводили на разные командировки.

Большую часть 1929-1930 годов епископа Аркадий провел на общих работах на так называемой Троицкой командировке на острове Анзер (3-я рота). С июля по декабрь 1930 года работал во 2-й роте в пос. Савватьево сторожем. С декабря 1930 года по март 1931 года находился на участке Овсянка на общих работах, а также работал вещкаптером.

Несмотря на то, что епископ был осужден в лагере за помощь священникам, он, как только представилась возможность, снова стал помогать духовенству, создав кассу взаимопомощи. Такая деятельность не прошла без наказания и было организовано внутреннее дело. 6 апреля 1931 года во время всенощного бдения на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в часовне прп. Германа Соловецкого епископ Аркадий был арестован. 7 апреля выписаны постановления “О привлечении к следствию в качестве обвиняемого” и “Об избрании меры пресечения”. Помещен в следственный изолятор четвертого отделения. 14, 29 апреля и 18 мая допрошен. 13-14 августа 1931 года выездной сессией коллегии ОГПУ осуждено по “делу” 15 человек. Епископу Аркадию добавлено пять лет концлагеря, шести священникам – по два года, остальным – по 36 месяцев штрафного изолятора. С 1932 по 1937 год епископ Аркадий занимал должность казначея восьмого отделения Беломорско-Балтийского комбината, выдавал жалованье. Так в Соловках он в течение двух лет оказывал духовную и материальную поддержку братьям-священникам Правдолюбовым и сыну одного из них чтецу Анатолию до своего освобождения в начале 1937 года. О чём сохранились воспоминания: “Он никогда с нами не читал, не толковал никакой книжки, никаких записочек у него в руках не было – ничего такого, а только бывала одна единственная из уст его беседа. Причём, мне невольно с таким благоговейным трепетом вспоминалась эпоха первохристианства, первые века, потому что тут явно присутствовала благодать великая: епископ, в заточении находящийся уже почти десять лет, вновь прибывших в заточение протопресвитера, пресвитера и чтеца церкви Божией, наставлял, как велел ему Дух Святый” [Правдолюбов Анатолий, протоиерей. Воспоминания о Соловках / М.: Святитель Киприан, 2024. Стр. 141-142].

В феврале 1937 года, епископ Аркадий прибыл в Москву, где хранилась его библиотека, которую он благословил продавать, а деньги использовать на помощь нуждающимся и разъезды. В Москве ему жить было запрещено, и он уехал к родственникам Правдолюбовых; несколько месяцев он жил в селе Селищи Рязанской области у протоиерея Михаила Дмитрева и испросил у митрополита Сергия благословение на награждение о. Михаила митрой вместо с резолюцией на прошении привез митру и возложил ее на о. Михаила, укрепляя его перед грядущими страданиями за Христа.

Шло беспощаднейшее гонение, и владыка, предчувствуя, что его опять арестуют и, вероятно, на этот раз безвозвратно, посещал всех, кого знал. В Житомир он специально поехал, чтобы побывать на могиле матери, скончавшейся во время его пребывания в Соловках.

В это время он был назначен епископом Бежецким, викарием Калининской епархии, но как сказал владыка впоследствии следователю, он не стремился управлять епархией, а быть сторожем в любом храме, занимаясь нравственным усовершенствованием себя.

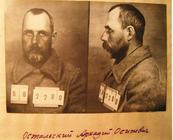

Наступил сентябрь 1937 года – время массовых арестов среди духовенства и верующих. 21 сентября в девять часов вечера сотрудники НКВД арестовали в Калуге, где нашёл себе пристанище владыка Аркадий, поя на клиросе в Никольском храме на Козинке, Калужского архиепископа Августина, о чем тут же узнал епископ Аркадий. На следующий день около полуночи преосвященный Аркадий отправился на вокзал. Ему удалось сесть в поезд, но власти уже искали его. Состав был задержан, в поезд вошли сотрудники НКВД вместе с человеком, который знал епископа в лицо, и владыка был арестован. Поначалу его держали в калужской тюрьме, а затем перевели в Бутырскую тюрьму в Москве.

В начале декабря следствие было закончено. 7 декабря тройка НКВД приговорила епископа к расстрелу. 8 декабря задним числом было утверждено обвинительное постановление. Епископ Аркадий был расстрелян 29 декабря 1937 года на полигоне Бутово под Москвой и погребен в общей безвестной могиле. С епископом Аркадием в тот же день были расстреляны еще 246 человек.

Биографические материалы в интернете:

Сайт Соловецкого монастыря

Правмир.RU

Энциклопедия "Соловки"

Сайт Полтавской епархии УПЦ

Энциклопедия "Древо"

Википедия